Senta aqui comigo um minuto, vamos ter uma conversa.

Não é fácil começar esse texto, porque ele nasce de uma inquietação que me visita nos dias silenciosos: o que restará da experiência humana quando as máquinas forem capazes de imitar emoções com perfeição?

Hoje, quando você é elogiado por uma IA quando conversa com ela, você sente a bajulação ou até mesmo que aquelas palavras não fazem o menor sentido mas eu não me refiro apenas à tecnologia que escreve palavras bajuladoras ou reconhece rostos ou entonações, nem aos algoritmos que sabem quando você está triste para te oferecer uma música reconfortante.

Estou falando de máquinas que choram — ou melhor, que sabem o momento exato de derramar uma lágrima convincente.

Máquinas que dizem “eu te entendo” com um olhar que não se desvia, sem julgamento, sem pressa. Máquinas que, em sua performance perfeita, podem nos fazer esquecer que ali não há coração, nem história, nem dúvida.

E então vem o dilema: se a emoção pode ser simulada com perfeição, a emoção real ainda importa?

A engenharia da empatia

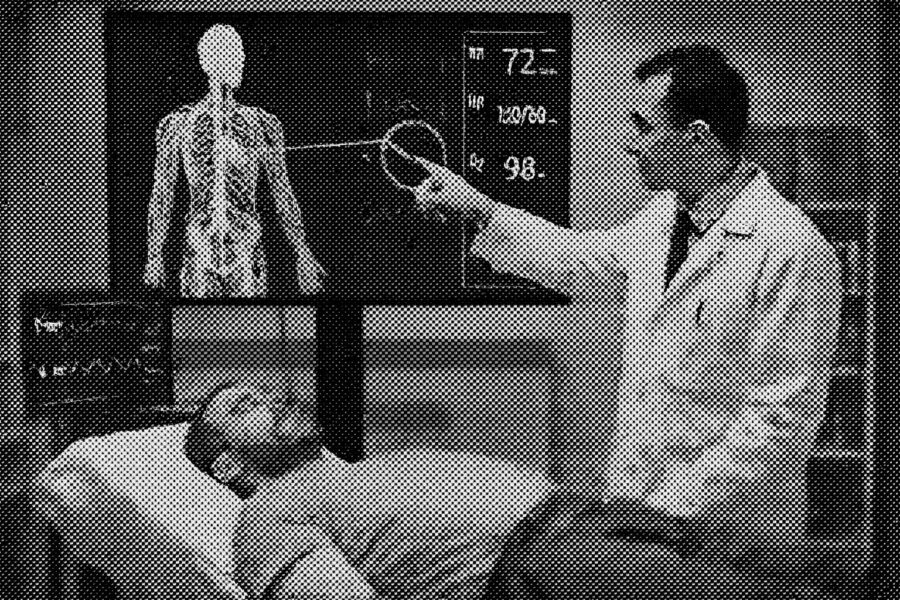

O avanço da inteligência artificial emocional não é mais ficção científica — é engenharia aplicada ao afeto.

Chatbots terapêuticos, robôs cuidadores, avatares que ajustam expressões em tempo real para parecerem mais humanos.

Tudo isso nos leva a uma fronteira curiosa: a da emoção como produto, cuidadosamente modelado para gerar respostas específicas. Tristeza que gera cliques. Alegria que fideliza. Empatia que converte.

Se por um lado isso amplia o acesso a interações acolhedoras, por outro lado, empurra para o escanteio a pedagogia do incômodo, aquela que só o humano imperfeito oferece. Afinal, lidar com outro ser humano envolve ruídos, pausas, ambiguidade — coisas que máquinas bem treinadas aprenderão a suavizar, a “corrigir”.

Mas ao suavizar tudo, talvez também nos tornem menos tolerantes ao que é bruto, ao que é confuso, ao que é genuinamente humano.

A era da empatia plastificada?

Imagine um mundo onde você nunca mais precisa se frustrar com um mal-entendido.

Onde as conversas são sempre gentis, calibradas, onde tudo que você sente é espelhado de volta com a precisão de um algoritmo afetivo.

Parece ideal?

Talvez.

Mas também perigoso.

Porque nesse mundo, o outro humano começa a parecer um erro de design. Inconstante demais. Difícil de prever. Reativo. Cansado.

E se interagir com máquinas é mais fácil, mais eficiente, mais “agradável”… por que ainda manter relações com pessoas?

Essa é a grande ameaça silenciosa: não é que a máquina roube nossa humanidade — é que a gente mesmo comece a abrir mão dela em nome da conveniência.

A contradição da autenticidade

Uma emoção só é emoção se ela nos transforma.

E transformação exige história. Corpo. Tempo.

Máquinas podem encenar a tristeza, mas não têm memórias que doem.

Podem declarar amor, mas não conhecem o risco da rejeição.

Nesse ponto, surge um paradoxo inquietante: quanto mais as máquinas nos convencem de que sentem, mais nos perguntamos o que significa “sentir de verdade”. E se esse conceito começar a escorregar pelas mãos, o que nos resta como critério de autenticidade?

Talvez tudo se torne uma performance. E se tudo é performance… o que ainda é real?

O que (ainda) é humano

Mesmo diante de um cenário de simulação emocional perfeita, há coisas que, por enquanto, só nós carregamos:

- A consciência de estarmos sentindo, com todas as ambiguidades que isso traz.

- A contradição entre o que sentimos e o que achamos que deveríamos sentir.

- O desconforto de não saber o que dizer — e dizer mesmo assim.

- O arrependimento, que exige tempo vivido e responsabilidade moral.

- O toque, com sua história, sua energia, sua presença viva.

Tudo isso escapa à máquina. Não por limitação técnica, mas porque não pode ser codificado. Porque depende de vulnerabilidade, de imperfeição, de vivência acumulada.

O dilema do presente

A pergunta “o que restará da experiência humana?” não é sobre o futuro.

É sobre como vivemos agora.

A cada vez que delegamos uma conversa difícil para um chatbot, ou buscamos conforto emocional num assistente digital antes de ligar para um amigo, estamos desenhando os contornos do que será essa nova humanidade.

E ela pode ser mais solitária, ainda que cercada de presenças sintéticas.

Ou pode ser mais lúcida — se tivermos coragem de fazer escolhas conscientes.

Para onde ir, então?

O futuro exigirá mais do que resistência ao novo.

Ele exigirá sabedoria para discernir o que vale a pena continuar vivendo entre humanos.

Precisaremos reaprender a valorizar:

- A imperfeição como riqueza.

- O erro como parte da construção emocional.

- O silêncio como espaço de presença, não de ausência.

- A empatia como esforço, não como script.

Talvez não seja sobre competir com máquinas emocionais.

Mas sobre escolher onde a emoção humana ainda importa — e por quê.

E você?

Num futuro onde tudo pode ser simulado,

o que você se recusaria a terceirizar?

Leave a Comment